|

|

| 39.伊能忠敬記念館 常設展示の解説 | ||

|

|

|

|

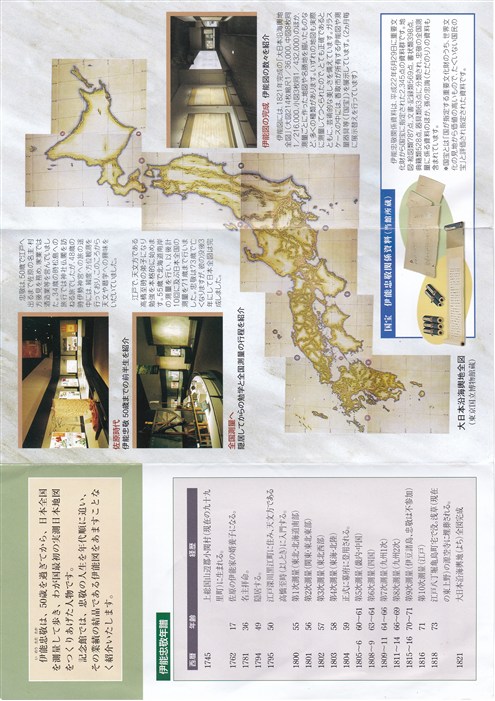

1月5日は、伊能忠敬記念館に行ってきました。そしてそこで、展示解説員の 方の常設展示の解説を聞きました。 伊能忠敬は、天明の大飢饉や浅間山の大噴火の時に名主と共に米を出して 人々を救い、感謝されました。また伊能忠敬は、たくさんの本を読んでおり、 特に天文の本を多く読んでいました。伊能忠敬は、伊勢神宮参拝の旅に 行った時に緯度方位方角を調べています。 化政文化のコーナーでは、杉田玄白、平賀源内、山東京伝、本居宣長、 林子平について書かれていました。当時の宝暦暦は、日食の予言を外すなど 役に立たなかった。そこで寛政暦に改暦されました。 ●近世前期の天文学統● ┌京都派-土御門家 官僚派┤ └江戸派-幕府天文方と属僚、渋川春海 ┌旧長崎派-南蛮学統(天文学派、航海学派) 市民派┼新長崎派-オランダ通詞天文家、志筑忠雄 └その他 -麻田剛士 ●高橋至時の師弟の系統● 麻田剛士┬高橋至時┬高橋景時 └間重富 ├渋川景佑 └伊能忠敬 伊能忠敬は、1800年の皆既日食を記録していました。伊能忠敬の測量は、 第1~4次の測量では、5、6人が同行し、北海道蝦夷地南部と江戸から 東北あたりを測量しました。また、子午線1度を測っていました。 伊能忠敬は、「28.2里(28.204m)」と求め、ラランデ測量では、 「28.206m」とその差はわずかに0.2%と、驚くほど正確なものでした。 伊能忠敬は、「大日本沿海輿地全図」を江戸幕府の将軍、徳川家斉に献上 したことが幕府の公式の記録として残っています。 第5~10次の測量では、人が増え、藩からも10~20人くらい人を出して もらえました。また、出さない藩もありました。特に西日本を細かく測定し、 山からとある地点を測って方位が正しいことを調べました。 伊能忠敬が使用した計測器として、「梵天(ぼんてん)」、「鉄鎖(てっさ)」、 「象限儀」についての解説がありました。鉄鎖は、第3次測量から使用され、 それまでは歩測で、歩いて計測をしていました。 北海道は、間宮林蔵が計測し、データを伊能忠敬が亡くなる前に渡してします。 そして、地図は、伊能忠敬の死後、弟子たちによって完成しています。 伊能忠敬は、死の直前、「私がここまでくることができたのは高橋至時先生の おかげであるから、死んだあとは先生のそばで眠りたい」と語った。そのため、 伊能忠敬の墓は、高橋至時・景保父子と同じく上野源空寺の先生の隣に あります。 伊能忠敬記念館は、おととしも行ってきたのですが、展示解説員の解説も 聞けて前回では分からなかったことも色々と分かってきて、より伊能忠敬の ことを深めることができて良かったです。本当に大変な測量の旅をしてきたの だなと思いましたし、その測量にかける情熱も素晴らしいと思いました。 伊能忠敬記念館 こちら 伊能図の再生~国宝保存修理事業のあゆみ~ こちら |

||

| write:2025/07/17 | rewrite:- | update:2025/09/28 |

Back

Archive