|

|

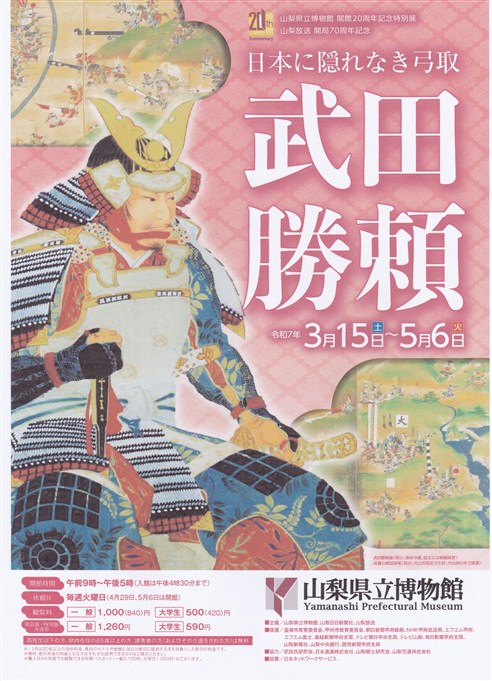

| 2025/04/16 武田勝頼-日本に隠れなき弓取 | ||

|

|

|

|

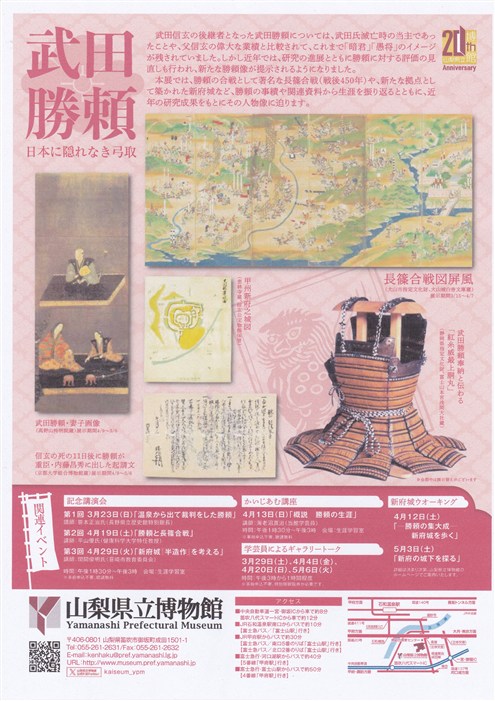

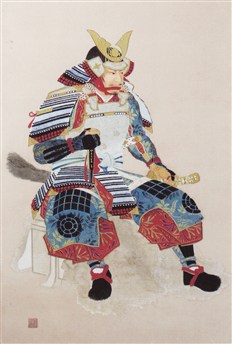

●序章● 新府城模型は、小高い丘の上にある感じで、登るのが大変そうと思ったり。 甲陽軍鑑 巻第六は、くずし字が奇麗です。 あと、甲陽軍鑑によると、武田家の総領として国を治めていた信玄は、 国を滅ぼすリーダーとして4種類のタイプを挙げています。ばかな大将、 利口な大将、臆病な大将、強過ぎる大将です。 ばか、臆病というのは納得できますが、利口だと自分の力を過信して人の 言うことを聞かなくなる。強過ぎると人が周りに寄ってこなくなる。 その結果、どちらも国を滅ぼすことになるといさめているのです。 武田勝頼は、強過ぎる大将だったみたいですね。 ●第一章● 武田信玄像は、こっちのはなんか徳川家康っぽく見えてしまいますかね。 武田二十四将図は、みんな強そうな感じがします。高遠城図は、シンプルです。 あと、書状がたくさん展示されていました。 それから、武田氏の領国経営を支えた「郡司」について書いてあり、 「軍事指揮権に加え、一定領域の支配に関わる様々な権限を与えられた者」 と書いてありました。 梵鐘は、だいぶボロボロに壊れていますね。銘文は見づらいですね。 解説で書かれていました。 三増峠合戦図は、東が武田で西が北条ですかね?お互いに陣取っているのが 分かります。諏訪勝頼書状は、少々字が粗いかも。紅糸威最上胴丸は、 勝頼が奉納した物ということで、うすいオレンジ色っぽい色で奇麗です。 ●第二章● 武田勝頼起請文は、字がびっしりですね。背景に龍が描かれていますね。 武田信玄の死から11日後に内藤昌秀に渡した起請文ということで。 徳川家康像(模本)は、本で見たことあるかも。凛々しいです。 織田信長朱印状は、細かいですね。あと、書状、朱印状が多かったです。 三好存康(まさやす)書状ですが、三好存康は足利義昭の側近ということで。 ●第三章● 落合左平次道次背旗は、これはテレビで見ましたし、展覧会「どうする家康」 でも見ましたね。壮絶な最期を描いていますね。 長篠合戦図屏風は、それぞれが陣取っていますね。淡い絵で細かいです。 長篠合戦図屏風は、江戸幕府奥絵師として活躍した木挽町狩野家が、 徳川家康の命によって描かれたとのことです。あと、布陣図のパネルも ありました。 武田信玄陣立書は、鉄砲を軽視していたわけではなかったということが 書かれていました。長篠合戦図屏風は、綺麗です。 長篠合戦戦装束経帷子は、信濃国衆の屋代政国の養子・屋代政長が着用してた もので、妙法蓮華経の経文が帷子の表面に書写されており、後ろ中央には 観世音菩薩の文字が大きく書写されています。屋代政長ですが、相当に 法華経と観世音菩薩に帰依しておられたのですね。しかし、討死したのは 残念です。 あと、書状、朱印状が多かったです。 ●第四章● 反織田四同盟の構築と甲相同盟強化ということで、上杉氏、安芸毛利氏、 伊予河野氏、北条氏との同盟について書かれていました。 武田勝頼妻子像は、暗い感じですね。蘭渓字説は、字がしっかりしていて 綺麗です。 大きく変わる対外情勢ということで、上杉氏とは軍事同盟を結んだが、 北条氏との関係が悪化、北条氏に対する対策について書かれていました。 拡大する武田領国ということで、上杉領の一部を併合し、岩櫃城代の真田昌幸 が武田氏の勢力拡大に大きく貢献したこと、太平洋から日本海までを領土とし、 父信玄時代の最盛期に匹敵することが書かれていました。 ●第五章● 甲府新府城図は、シンプルで分かりやすいです。色々な9図面がありました。 新府城からの出土品は、壺、砥石、鉄砲玉、ガラス玉、棗、かわらけ、碁石 が展示されていました。 ●第六章● 織田信長・信忠像は、シンプルで素朴な感じがします。武田勝頼二十四将図は、 こんなのもあるんだと思ってみていました。二十四将図と言えば、武田信玄 のが有名ですがね。武田勝頼二十四将図は、浮世絵といった感じで見やすい です。天目山勝頼討死ノ図は、浮世絵ですが、悲しく無念な感じが漂って いますね。 快川紹喜(かいせん じょうき)は、臨済宗妙心寺派の僧で、織田氏に敵対する 武将を匿ったことで、多くの層が山門に幽閉されたまま火をかけられて 焼き討ちに遭い、その時に「心頭を滅却すれば火も自ずから涼し」と言った 詞が有名です。快川紹喜像は、ぼんやりしている感じですね。 ●終章● 武田勝頼妻子像は、勝頼と夫人北条氏、嫡男信勝の彫像ですが、3人とも 凛々しくて立派で、公家のような装束ですね。銘文はよく見えないです。 武田信勝墓所出土経石は、しっかりした字で奇麗に書いてありますね。 そして、哀愁が漂います。 ●総括● 武田勝頼は、武田信玄を継ぐに相応しい武将ではあったと思いますが、 強過ぎる大将だったがゆえに、どの家臣の言うことを信頼すれば良かったのか を見定めることができなかったのかもしれませんね。それができれば、 長篠の戦いの大敗も無かったかもしれませんし、せめて真田昌幸をもう少し 信頼していればと思うと(大河ドラマの「真田丸」ですね)、武田勝頼の 自刃や武田家の滅亡は悲しく、哀愁さえ漂います。そんな武田勝頼の栄枯盛衰 が偲ばれる展覧会だったと思います。 また、落合左平次道次や快川紹喜といった戦いの中で壮絶な死を遂げていった 人たちも偲ばれる展覧会だったと思います。 |

||

| write:2025/05/17 | rewrite:- | update:2025/07/07 |

Back

Archive