|

|

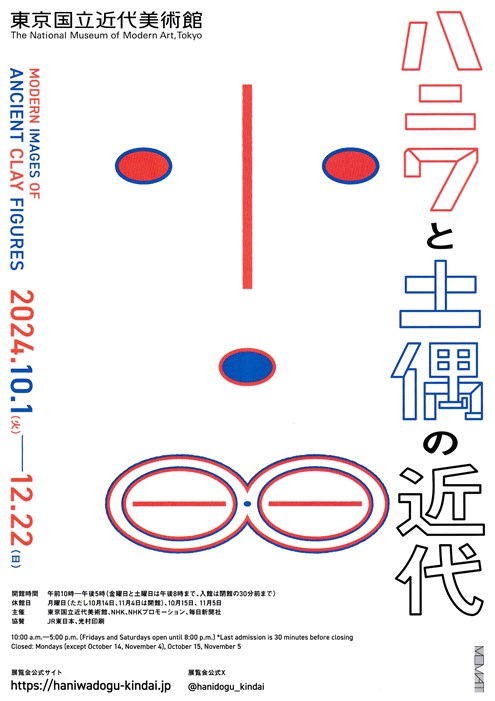

| 2024/10/18 ハニワと土偶の近代 | ||

|

|

|

|

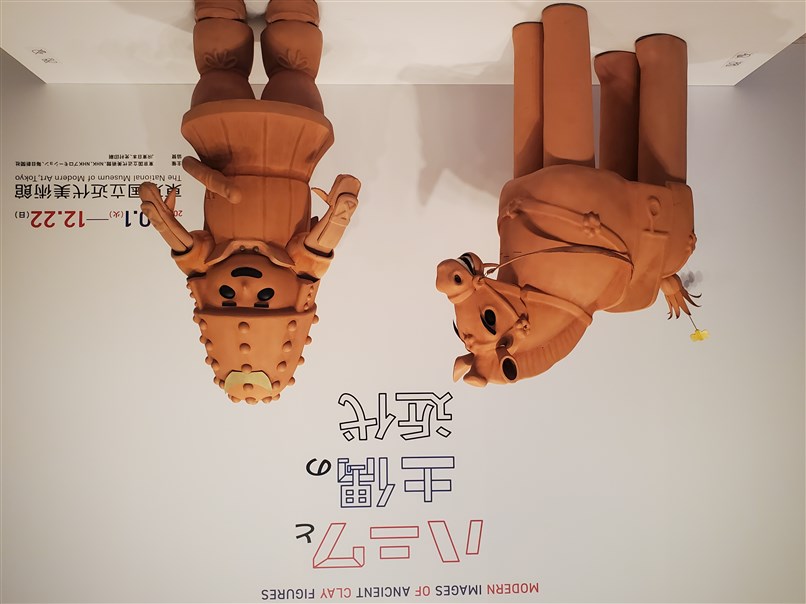

この展覧会ですが、会場前に、「おーい!はに丸」に登場する、はに丸くんと はに丸くんのお供の馬のひんべえがお出迎えしてくれます。ここも注目 ですかね。 この展覧会は、埴輪や土偶をテーマにした展覧会ではありますが、 本物の埴輪は2体のみ、土偶の展示はなく、埴輪や土偶を描いた、 もしくはモチーフにした絵画や工芸、デザイン、造形物など、埴輪や土偶の 「イメージ」を扱う展覧会となっています。 埴輪の絵画ですが、笑みや表情が神秘的でした。 遮光器土偶(しゃこうきどぐう)の絵画は、細かく描かれていて凄いですし、 不思議な感じでした。埴輪群像図は、たくさんの埴輪が描かれていて奇麗で 凄かったです。陸奥全国古陶之図は、当時の生活を偲ばせると思いました。 埴輪スケッチは、丁寧に描かれていますね。 野見宿禰図は、凛々しい役人のような印象です。野見宿禰(のみのすくね) と言えば、相撲の神様の印象ですが、埴輪については、垂仁天皇以前までは、 天皇のような偉い人が亡くなると古墳という大きな墓を造り、 まわりに家来たちを生きたままで埋めていたといわれています。 垂仁天皇に宿禰は、「いくら偉い人のためでも、人を生き埋めにして殺すのは よくありません」と言って、そのかわりに粘土で作った埴輪(はにわ)を おくように、天皇にすすめ、それからは古墳を造るときに、人や家や馬の形を した埴輪をならべるようになったと言われています。そして、野見宿禰の 子孫は、埴輪や土器を作る「土師氏(はじし)」として活躍し、野見宿禰は その祖と伝わる人物です。野見宿禰ってこんな話もあったんだと思ったり。 埴輪は、大きい屏風に描かれており、シンプルで奇麗でした。 小碓尊(おうすのみこと)は、シンプルで奇麗でしたが、何かを狙っている ような感じがしました。居醒泉は、瀕死の日本武尊(ヤマトタケルノミコト) が倒れている場面で、まさにそんな感じだと思いました。 圓形古墳図は、緑が生えているのが奇麗でした。上古時代男子図、 上古時代女子図は、いかにも古墳時代の服装といった感じで奇麗です。 1940(昭和15)年は、皇紀2600年でその頃は、埴輪そのものの美を称揚される ようになり、仏教伝来以来以前の日本の姿として埴輪の美が語られ、様々な 雑誌で埴輪が特集されるようになった。と解説されていました。 あと、モダニズムの画家によって埴輪の絵画を描かれたことや、写真では ハニワがグラビア化したことが解説されていました。 それから、1938(昭和13)年4月に、国家総動員法が公布し、埴輪も軍国教育に 使われたことが解説されていました。 絵はがきは、細かいですし、絵画は、シンプルで素朴、不思議な感じでした。 人(土立体)は、顔がたぶん服に覆われていて鼻と口が出ているだけの 顔で、表情はうつろな感じでした。草薙剣や日本武尊の像は、勇ましく 力強かったです。天兵神助は、日本の軍人と埴輪を合わせた感じですかね。 埴輪の部屋は、古墳時代と近代の折衷のような感じがしました。 あと、戦前、戦中の本や新聞、雑誌も展示されていました。 それから、壁に谷川俊太郎が1950(昭和25)年に執筆した詩「埴輪」が 載っていました。 童心座女は、なんかエスニックで、東洋とアフリカの美術が合わさったような 感じがしました。陽に浴びては、動物埴輪を担いだ古代人の像で奇麗で凄い 作品でした。 あと、欧米の文物の見聞する旅から帰って改めて埴輪や土偶を発見することに なり、西洋美術と埴輪がとけこんで、いままでの日本には無いような描かれ方 をしたと解説されていました。 1954(昭和29)年に東京国立近代美術館で開催された「現代の眼:日本美術史から」 という展覧会の概観には、「新しいものは古いものを破っていかねばならぬ。 しかし、また新しいものは古い物を踏み台として正に高い所に達しなければ ならない」と書かれていたことを解説されていました。 1955(昭和30)年に東京国立博物館で開催された「メキシコ美術展」では、 「メキシコにおいて、古来の土着文化と現代美術が融合していることに対する 衝撃は、多くの日本の作家たちの眼を自国の考古学遺物に向かわせた」と 解説されていました。 それから、1970年代から1980年代にかけてそのイメージはいわゆる SF・オカルトブームと合流し、特撮やマンガなどのジャンルで先史時代の 遺物に着想を得たキャラクターが量産されたと解説されていました。 先史時代の遺物に着想を得たキャラクターといえば、今回の展覧会の マスコットのような存在の「はに丸」や「ひんべえ」、あとは大魔神など そのあたりですかね。そのあたりの展示としては、「おーい!はに丸」の 映像が紹介されたり、「ハニワと土偶とサブカルチャー年表」という サブカルチャーにおいて埴輪や土偶が使用された歴史年表も展示されて いました。 この展覧会ですが、埴輪や土偶そのものの展示ではなく、埴輪や土偶を描いた、 もしくはモチーフにした絵画や工芸、デザイン、造形物など、埴輪や土偶の 「イメージ」を扱う展覧会ということで、「特別展 はにわ」とはまた 違った視点やアプローチによる展覧会となっていて、埴輪や土偶に着想を得た 絵画や工芸、キャラクターなどをたくさん見ることができて、そして、 美術史やキャラクター史において、埴輪や土偶がいかに密接なもので あったかが分かり、とても興味深い展覧会でした。 関東に住んでおられる方で、埴輪に興味がある方は、この展覧会と、 東京国立博物館で開催されている「特別展 はにわ」の2つを見られる ことをおすすめします。 |

||

|

||

|

あと、この展覧会は、会場前では、はに丸くんとひんべえがお出迎え してくれますし、音声ガイドは、はに丸くんの声で解説してくれるらしいので、 はに丸くんとひんべえが好きな方でしたら、それを目的に行くのも 良いのではないかと思います。 |

||

| write:2024/10/27 | rewrite:- | update:2025/01/16 |

Back

Archive