|

|

| 47.第10回太陽の船シンポジウム「太陽の船復原~完成に向けて」 | ||

|

|

|

|

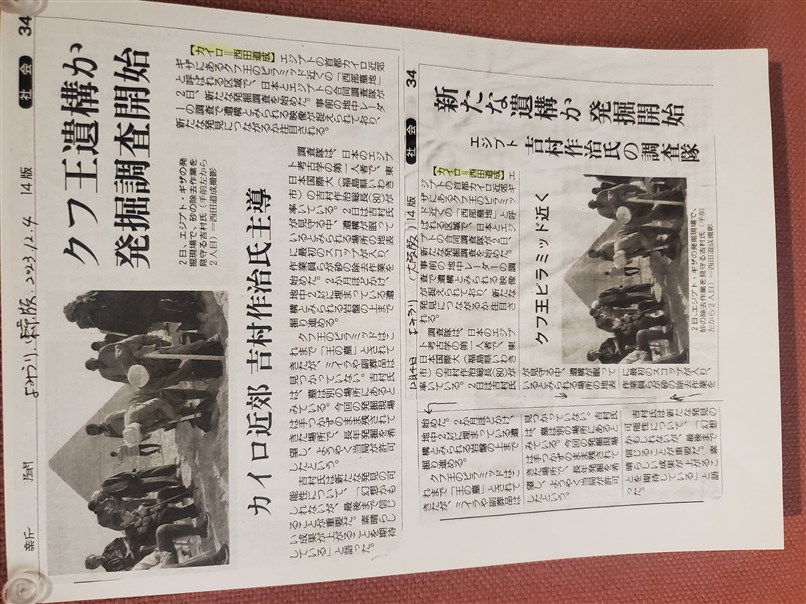

7日は、早稲田大学で開催された「太陽の船シンポジウム」という講演会に 行ってきました。 ●古代エジプト文明にとって船はなぜ大事だったのか● 矢澤健さんの講演ですが、水がたくさんあって、船がたくさんあるのが エジプトの環境でした。ナイル川が氾濫した時ですが、増水時には8m 上がります。今では、アスワンダム、アスワンハイダムが建設されたため、 昔のように水浸しにはなりません。 そして、ナイル川の氾濫期は、人々は、少し小高い丘に住宅地を作って いました。そのような環境では、船が必要になります。船を使って移動し、 デミ(町の船が行きつく場所)、デミウは町に暮らす人を表します。 ナイル川は、南から北へ流れていきますので、北から南へ移動する時は、 帆を張って移動し、南から北へ移動する時は、帆をおろして移動します。 そのことは、テーベの壁画にも表されています。あと、アビドスに巡礼に 行ったりする時などは、このメリットを利用して移動します。 船は、木材かパピルスで作られますが、クフ王の太陽の船は例外で、 外にはほとんど分かっていなませんでした。そこで多次元、二次元の壁画で どのような船か分かります。 政治・経済では、上エジプトが22州、下エジプトが20州あり、船で人員を 派遣します地方では、王の宰相に地方で起こった出来事を宰相に報告したり、 船を使って徴税を行い、穀物を船に乗せて運びます。中部エジプトの アシュートでは、21個の船団が町から町へ移動して徴税していました。 ピラミッドがある地域では、メンフィスやダハシュールに良質の石灰岩があり 大理石や花崗岩は、800km先からこれらの石をピラミッドに運んできましたが、 これらは、船があったおかげです。ウナス王のピラミッドの花崗岩の運搬、 ハトシェプスト葬祭殿のオベリスクは、船で運ばれました。港で荷下ろしの レリーフが描かれています。 外国では、地中海沿岸やプントで交易が行われましたが、その時に船が必要 でした。宗教では、神輿を神官が担いでいく時や、死んだ人も船で運んで いきます。太陽の船は、昼の天空と夜の天空を進みますが、古代は船だらけで 文明の基盤を支える重要なもので、宗教にも影響を与えました。 ●太陽の船 世界最古の木造船● 黒河内宏昌さんの講演ですが、大エジプト博物館に第2の太陽の船の 10分の1の模型がありますが、第1の太陽の船と違い、オールがたくさん 付いていました。また、部材が水を吸ってしまったため、弱くなっています。 なので、部材をできるだけ強くする方法を模索しています。3次元プロンター で木の補強をできないかと模索しています。補強材を入れて色を塗って補強し 船体の形を決めます。太陽の船は骨組みがないため、決められませんでしたが、 第1の太陽の船を参考に船体の形を決めました。船体は太陽の船の貴重な秘密 で世界最古の木造船です。 それより古い船は丸木舟で紀元前8000年から紀元前2000年のものがあり、 太陽の船は紀元前2500年くらいで、いかだなどもありました。太陽の船は 構造船で木を組み合わせて構造を作って水に沈めます。この方法だと人を たくさん乗せることができるます。また、重さの分だけ沈みましたが、 水を押しのけた分だけ浮くことができます。 構造船の例は、後1世紀にあり、そこまでさかのぼりますが、紀元前9世紀、 紀元前17世紀にフレーム構造船で骨組みがあり、もう一つ別の太陽の船の ようです。タイタニック号は、太陽の船の1000倍で太陽の船のような構造 だったら沈まなかったかもしれません。 太陽の船は、モノコック構造船で補助的に骨組みがあり、鉄を使わず、 木を使った貴重な例です。ダウ船は、綱やタールで繋いでいました。 日本のものは、和船、北前船がありますが、これらは、セミホック構造船です。 あと、ジェット機の構造も同じで車も宇宙船も外側は卵の殻のようなもので、 建物だと京都タワーも柱をつかっておらず、壁だけです。最古の構造船の モノコック構造船の技術は、他の建物にも使われており、太陽の船は、 そのさきがけとなります。 ●太陽の船発見の意義とこれからの展望● 吉村作治さんのの講演ですが、最初は、これまでの半生を語っておられました。 大ピラミッドは墓ではない、だったら大ピラミッド以外でクフ王の墓を 見つけなければいけない。大ピラミッドの西でGDRを使って調査しています。 太陽の船は、第1の船は、復原していました。クフ王の墓も見つかると思い 大ピラミッドの西を発掘しています。ヘムオンの西の所大きな遺物が ありそうで、今年3月に許可を取ったが5月にダメになってしまった。 そこでエジプト人と日本人とでやろうということで許可がおりました。 クフ王の第2の太陽の船は、色々な問題点があり、本当に河で使ったら どうなるか、古代エジプト人は本当に船が飛ぶと考えたのか。 目的は、クフ王と太陽の神と毎日行ったり来たりします。第2の太陽の船は、 水に浸かった形跡があり、どのような役目があるのかを研究しています。 約4mの櫂(かい)が48本見つかりました。第2の太陽の船は西、 第1の太陽の船は東で第2の太陽の船は第1の太陽の船を引っ張ります。 第1の太陽の船にクフ王とラー神が乗っています。 ラメセス9世、ラメセス2世の墓にも太陽の船が描かれており、動力船に 引っ張られています。第1の太陽の船は、長いオール8mのものが6本 見つかっています。ロープは見つかっていますが、マストが見つかって いません。ですが、その欠けた部分はあり、船の復原ができます。 メンカウラー王の墓の修復を1月から行いましたが、当時のお葬式の道具が 出てきており、この下に必ず墓があります。 ピラミッドは、必ず墓だと書いてありますが、西にクフ王の墓があるのでは ないかと探索しています。あと、アメンヘテプ3世の墓の修復がもう少しで 完成し、5月には次のシンポジウムでクフ王の墓があったという話ができると 思います。 夢は始まる。80歳ですが、教育も少ないので、頑張っています。 若い子供たちをエジプトの虜にしないといけないと思います。そのために、 作治塾を開き育てていきたいと思います。 ●太陽の船クラウドファンディングについて● 矢澤健さんの話ですが、インターネットを使って募金を行い、目標値の 1500万円を今日達成しました。次の目標値は2000万円で15日の23時まで 行っています。人類の遺産を残すことに協力しませんか?リターンもあります。 物のリターンや講演会、現地レクチャもありますということを話して おられました。(このクラウドファンディングですが、現在は終了しています) ●最後の言葉● 最後の言葉吉村作治さんから、クラウドファンディングが成功したことへの 感謝の言葉を述べておられました。 ●おまけ● この講演会の後で、実際に吉村作治先生の姿を見ることができたのですが、 人の手を取ってよちよち歩きで歩いておられました。こうなるまで、 エジプト考古学への情熱を強く持っておられる吉村先生は、素晴らしいです。 敬服いたします。これからも頑張って頂きたいと思います。 あと、写真右は、会場で、吉村作治先生が大ピラミッドの西側を発掘を 開始した新聞記事が貼られていましたので、写真を撮ってきました。 ●総括● 今回は、エジプトにおいて、船の重要性や船が身近にあるものだということが 分かりました。そうして、宗教や思想の面で「2つの太陽の船」というものが 作られたということも分かりました。あと、太陽の船以前と以後の船との比較 でしたり、船で使われた技術が、建物やロケットなどに活かされている所が とても興味深かったです。5月の次のシンポジウムでどのような発表が されるのか楽しみですし、「第2の太陽の船」の復原が現実になることを 大いに期待したいと思います。 吉村作治さん、クラウドファンディングが100%達成 こちら 吉村作治さんのクラウドファンディングが終了 こちら |

||

| write:2023/10/23 | rewrite:- | update:2023/11/27 |

Back

Archive